Les critères définissant un parti politique selon Lapalombara et Weiner

Joseph Lapalombara et Myron Weiner, deux éminents politologues, ont décrit quatre conditions essentielles qu'une organisation doit remplir pour être considérée comme un parti politique. Ces conditions permettent de distinguer les partis politiques des autres formes d'organisations et mouvements politiques.

Selon ces auteurs, les partis politiques sont des organisations durables, complètes, animées par la volonté d’exercer le pouvoir et recherchant le soutien populaire :

Voici un aperçu des critères définis par Lapalombara et Weiner :

- Continuité dans le temps (organisation durable)

Un parti politique doit démontrer une certaine continuité dans le temps. Contrairement à un mouvement éphémère qui peut surgir autour d'un seul individu charismatique et disparaître lorsque ce leader quitte la scène, un parti politique doit avoir une structure et une organisation qui lui permettent de perdurer au-delà de la carrière d'un seul individu.

Ex 1 : le mouvement poujadiste a eu à un moment donné de l’histoire un succès électoral et a fait son entrée dans la scène politique française. Mais il a disparu en même temps que son créateur, Poujade, n’avait plus de succès.

Ex 2 : le parti gaulliste (RPR) est bien un parti politique puisqu’au moment où le général de Gaulle s’est retiré de la politique, le parti gaulliste à continuer à jouer sa partition dans le jeu politique français.

Ex 3: le mouvement « En Marche » créé par Emmanuel Macron en 1997 était attaché à la personne du candidat à l’élection présidentielle. Si ce mouvement n’arrive pas à se transformer en un parti politique, il est alors voué à disparaître en même temps que la disparition de Macron de la scène politique.

- Organisation structurelle

Un parti politique doit posséder une organisation structurelle bien définie. Cela signifie qu'il doit avoir une présence à différents niveaux du système politique, allant du local au national. Il ne peut pas se contenter d’exister uniquement au niveau parlementaire. Une organisation structurée comprend des comités locaux, régionaux et nationaux, des cadres et des militants qui travaillent ensemble pour atteindre les objectifs du parti.

- Volonté de conquérir et d'exercer le pouvoir politique

Un parti politique doit avoir pour objectif explicite de conquérir et d'exercer le pouvoir politique. Cela le distingue des autres groupes et mouvements, tels que les syndicats ou les groupes de pression, qui peuvent chercher à influencer le pouvoir sans nécessairement vouloir l'exercer. Les partis politiques se présentent aux élections avec l'intention de former un gouvernement ou de participer à la gouvernance. Ils acceptent la responsabilité des décisions prises et des politiques mises en œuvre lorsqu'ils sont au pouvoir.

Ex. Quand un syndicat pousse le gouvernement à adopter des mesures sociales pour les travailleurs, il n'est pas tenu responsable des décisions prises. Le syndicat peut donc se focaliser sur des intérêts spécifiques (comme défendre les pêcheurs), alors qu'un parti politique, destiné à gouverner, doit élargir ses propositions et offrir un programme général pour séduire le plus d'électeurs possible.

- Recherche du soutien populaire

Enfin, un parti politique doit constamment chercher à obtenir le soutien populaire, non seulement lors des périodes électorales mais aussi entre les élections. Cela nécessite une interaction continue avec les électeurs, la communication des idées et des programmes du parti, et la mobilisation de la base électorale. Le soutien populaire est essentiel non seulement pour gagner des élections, mais aussi pour maintenir la légitimité et l'influence du parti dans le système politique.

En résumé, pour être considéré comme un parti politique selon les critères de Lapalombara et Weiner, une organisation doit démontrer une continuité dans le temps, posséder une organisation structurelle, avoir la volonté de conquérir et d'exercer le pouvoir politique, et rechercher activement le soutien populaire. Ces conditions permettent de distinguer les partis politiques des autres formes d'organisations et de mouvements politiques.

Loin du consensus : La prise de décision en France à l’ère de la majorité

Les élections législatives anticipées de 2024 marquent le retour du parlementarisme en France. Le pouvoir s’est déplacé de l’Elysée à Matignon.

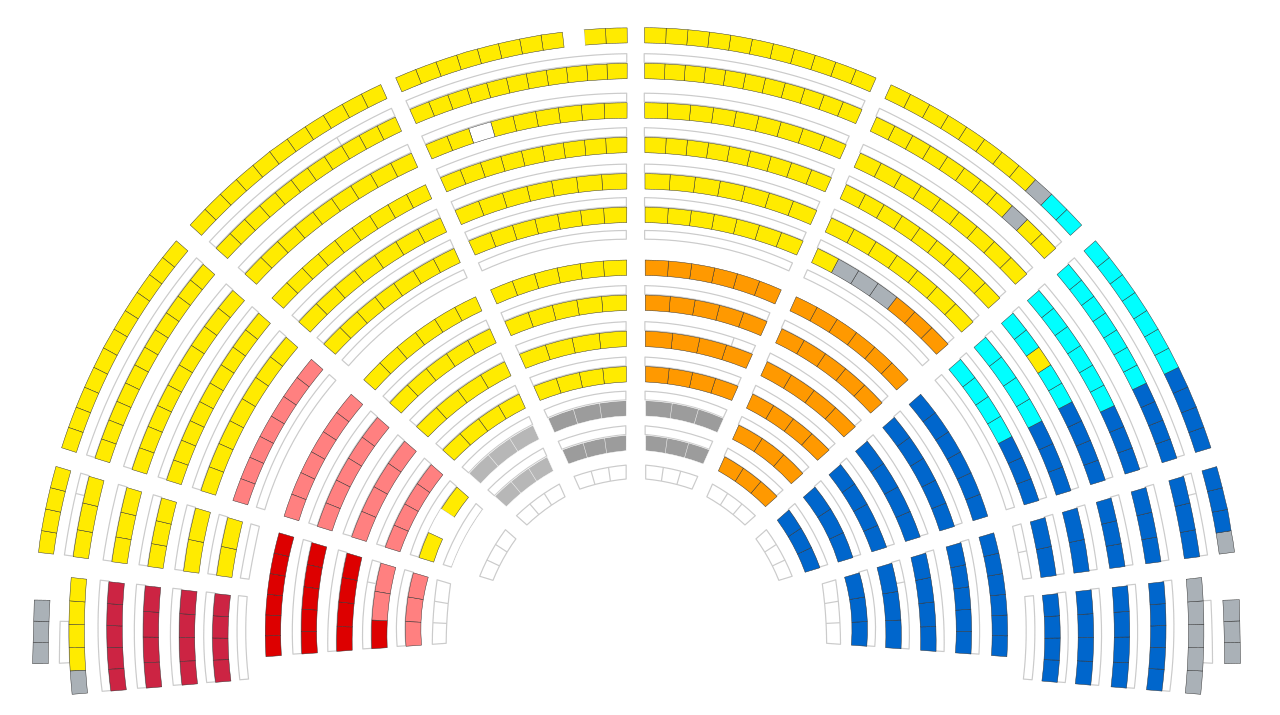

Au sein de l'Assemblée nationale, trois grandes forces politiques revendiquent chacune la légitimité de gouverner, s'appuyant sur le soutien qu'elles prétendent avoir de la majorité des citoyens. Le Rassemblement National (RN) souligne son succès aux dernières élections législatives, ayant mobilisé le vote de 11 millions de personnes, un nombre supérieur à celui des autres partis. Le bloc centriste met en avant la réélection de Macron lors de la présidentielle de 2022, affirmant que cela justifie pleinement sa capacité à diriger le pays. De son côté, le Nouveau Front Populaire (NFP) met en évidence sa position de force à l'Assemblée nationale, insistant sur le fait que la volonté populaire lui confère le droit de gouverner. Chaque bloc, armé de ses arguments, se positionne donc comme le représentant authentique de la volonté du peuple.

L’art de gouverner

Il est indéniable que la « règle de la majorité » joue un rôle fondamental dans une démocratie. Encore faut-il savoir de quelle majorité on parle. Un gouvernement en place est parfaitement conscient que son programme n'a pas reçu l'adhésion de toute la population. Afin d'obtenir l'approbation du plus grand nombre, il doit trouver un équilibre délicat entre répondre aux attentes de ses partisans d’une part et préserver l'unité nationale d’autre part.

La démocratie se caractérise ainsi par une gestion mesurée du pouvoir, impliquant un effort permanent vers le consensus. C'est dans cette quête de consensus que réside l'adhésion des minorités aux décisions de la majorité. Pour le formuler autrement, la démocratie repose sur l'assentiment de la vaste majorité des citoyens aux règles, même si elles ne leur sont pas toujours avantageuses.

L’erreur politique d’Emmanuel Macron

L’erreur politique commise par Emmanuel Macron est d’avoir utilisé, pour faire passer sa réforme des retraites, un règle de majorité certes légale (l'article « 49, alinéa 3 de la Constitution) mais politiquement erronée.

En démocratie, il y a la loi d’un côté et la pratique du pouvoir de l’autre. Lorsqu’un gouvernant entend modifier une règle du jeu majeure (comme les retraites), il ne peut pas le faire sur base du seul consentement de son camp mais doit aller au-delà de ce dernier pour conserver la cohésion nationale. Pour faire accepter sa décision sans fracturer la société française, le gouvernement Macron aurait dû rechercher le consentement de la grande majorité de la population et non pas la majorité de son propre camp par l’utilisation d’une règle de majorité alternative à celle utilisée.

En décidant au contraire de passer des réformes majeures par le « 49.3 », l’exécutif a bien fait usage d’une pratique non démocratique de l’exercice du pouvoir. Avec pour résultats deux effets mécaniques immédiats : la cohésion nationale s’est effritée à une vitesse telle que le Président n’a plus eu d’autre choix politique que d’activer une arme atomique institutionnelle : la dissolution de l’Assemblée nationale. Et le gouvernement a perdu une grande partie de sa légitimité qui est pourtant essentielle pour gouverner.

A Macron désormais d’en tirer toutes les conséquences politiques.

L’agenda politique de LFI

Pour Jean-Luc Mélenchon, le peuple a parlé et lui a donné la majorité démocratique pour gouverner le pays. Il a annoncé la couleur le soir même des résultats : le Nouveau Front Populaire doit appliquer « le programme, rien que le programme, tout le programme ». Tout autre position ne serait que compromission et un déni de démocratie.

On pourrait tout d’abord reprocher à Jean-Luc Mélenchon de vouloir exercer le pouvoir exactement de la même manière que le Président Macron : gouverner sans compromis. Autrement dit, d’adopter la même pratique non démocratique du pouvoir.

Mais il y a une différence de nature majeure entre la gouvernance du camp présidentiel et celle prônée par LFI.

Macron a commis une erreur de gouvernance et en paie le prix politique aujourd’hui. En revanche, cette manière de gouverner fait partie intrinsèque de l’ADN de LFI, de sa philosophie politique, où l’art du compromis n’a pas sa place. LFI exècre la démocratie parlementaire, la percevant comme un système favorisant les élites, et aspire à un changement radical par les urnes si possible, par la rue s’il le faut. L'idée d'une assemblée constituante et la création d'une VIème république, promues par Jean-Luc Mélenchon, envisagent une république réformée où le pouvoir serait exercé par un seul et unique parti (« La République, c’est moi !») représentant directement la volonté du peuple. Un système dans lequel quiconque ose exprimer un désaccord avec la gouvernance du parti n’est plus un adversaire politique mais un traître.

Un goût de déjà vu. Une question à méditer au PS.

Le peuple est-il réellement le souverain en démocratie ?

La crise des « Gilets Jaunes » a eu pour mérite de faire ressurgir une question capitale dans une démocratie qui est celle de la souveraineté populaire. Le peuple exerce-t-il réellement le pouvoir ? De nombreux citoyens sont convaincus que la démocratie trouve sa concrétisation véritable dans la formule d’Abraham Lincoln : « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ».

La majorité de la population peut-elle exercer le pouvoir ?

La première idée qui fait consensus sur les ronds-points de France est qu’en démocratie le pouvoir doit obligatoirement être exercé par la majorité de la population. L’inconvénient c’est que cette idée relève de la mythologie. C’est une banalité que de le rappeler mais il n’est pas possible de réunir 67 millions de Français sur la place publique à chaque fois qu’une décision doit être prise. Il n’existe aucun régime politique dans le monde où les masses populaires se gouvernent directement elles-mêmes. Tout régime politique, y compris la démocratie, est toujours gouverné par un petit nombre d’hommes, par une minorité. Le « gouvernement du peuple par le peuple » n’est tout simplement pas possible dans des sociétés nombreuses, modernes et complexes comme sont les nôtres.

La délégation du pouvoir

La démocratie ne peut être que représentative : il y a une dissociation entre le détenteur du pouvoir, le peuple, et celui qui l’exerce réellement, la minorité dirigeante. La souveraineté populaire est donc une simple fiction juridique. La population d’un pays accepte de déléguer son pouvoir souverain à des hommes et des femmes qui en retour vont exercer le pouvoir en son nom et pour son compte. Les Parlementaires sont de cette manière les représentants du peuple. C’est ce que le député Jean-Luc Mélenchon a probablement voulu exprimer dans sa célèbre réplique « La République, c’est moi ! » face aux policiers qui accompagnaient un juge d’instruction venu perquisitionner les locaux de La France Insoumise.

Gouverner au nom du peuple n’est cependant pas l’apanage des seules démocraties. La plupart des minorités dirigeantes violentes qui ont pris le pouvoir depuis le XXème siècles et instauré des régimes autoritaires prétendent elles-aussi que leur pouvoir est exercé au nom du peuple (l’Algérie, la Chine, la Russie, le Venezuela, etc.).

Ce qui différencie les démocraties de tous les autres régimes politiques, c’est que la minorité qui y exerce le pouvoir sait qu’elle agit dans un cadre constitutionnel instaurant des contre-pouvoirs qui l’empêchent d’exercer un pouvoir absolu. En d’autres termes, il faut, selon la formule consacrée par Montesquieu, que « le pouvoir arrête le pouvoir " [1]. Tel est l’essence même de la démocratie.

Le pouvoir doit-il refléter la volonté de la majorité du peuple ?

La deuxième idée qui semble faire consensus chez les « Gilets Jaunes » est qu’en démocratie le pouvoir doit obligatoirement refléter les sentiments du peuple, ou du moins la volonté de la majorité du peuple. Il ne s’agit pas d’une idée fausse comme la première mais d’un courant de pensée qui trouve son fondement dans le Contrat Social de Jean-Jacques Rousseau, du moins dans l’interprétation qui en a été donnée au moment de la Révolution française.

L’idée maîtresse de Jean-Jacques Rousseau est que le pouvoir doit être l’expression du peuple, considéré comme un ensemble cohérent. Le peuple – ou ceux qui disent qu’ils représentent le peuple – veut avoir tous les pouvoirs. La souveraineté populaire aboutit dans ce cas de figure à la toute-puissance de la majorité populaire.

C’est de ce courant de pensée que sont sortis les Robespierre de l’Histoire mais également la Commune de Paris. Les principales revendications institutionnelles formulées par les « Gilets Jaunes » ne sont qu’une simple traduction de l’idée rousseauiste selon laquelle l’origine populaire du pouvoir doit primer sur tout le reste : assemblée constituante, démocratie directe sans aucun filtre des corps intermédiaires, référendum permettant aux citoyens de proposer eux-mêmes les lois, révocation ad nutum des gouvernants, etc.

Vers une tyrannie de la majorité

L’idée quasi mystique selon laquelle la souveraineté populaire ne serait réalisée que lorsque les gouvernants se bornent, à chaque instant, à exprimer les désirs de la masse ou de la majorité de la population est une idée qui peut aboutir à faire basculer la démocratie représentative dans un autre régime. Il n’est d’ailleurs pas anormal de constater que ce courant rousseauiste en France est aujourd’hui porté par le Rassemblement National et La France Insoumise, c’est-à-dire par des partis politiques situés aux deux extrémités de l’échiquier politique français et qui se présentent tous les deux en rivaux de la démocratie libérale. Tant Marine Le Pen que Jean-Luc Mélenchon, qui font de la volonté de la majorité populaire le point cardinal de leur action politique, savent très bien que, poussé à son extrême, le principe de souveraineté populaire ainsi défini aboutit indubitablement à ce que l’on sorte du régime démocratique pour entrer dans quelque chose d’autre.

Une autre définition de la souveraineté populaire

Mais il existe un courant de pensée opposé à la tendance égalitaire exprimée dans le Contrat Social de Jean-Jacques Rousseau et qui vient définir la souveraineté populaire autrement. Cette tendance plus libérale, fondée sur les libertés individuelles, se trouve exprimée dans la philosophie d’un penseur comme John Locke [2] pour qui l’essentiel est de garantir les droits des personnes contre l’arbitraire du pouvoir. Pour ce courant, l’idée extraordinairement révolutionnaire du principe de souveraineté populaire dans une démocratie est l’idée selon laquelle la volonté de la majorité doit être constitutionnellement encadrée afin qu’elle ne puisse pas déboucher sur la tyrannie de la majorité, sur la dictature du peuple. Albert Camus avait à ce titre une très jolie formule pour définir ce qu’était la démocratie : « la démocratie ce n’est pas la loi de la majorité mais la protection de la minorité ».

A la question « le peuple exerce-il réellement le pouvoir dans une démocratie » la réponse qu’il convient d’apporter est clairement négative comme du reste pour tous les autres régimes politiques que compte la planète. Mais la spécificité de la démocratie, ce qui la différencie de tous les autres régimes, c’est qu’elle fixe des règles du jeu autorisant les citoyens d’un pays à déléguer leur souveraineté à une minorité dirigeante tout en assurant que cette délégation ne se transformera ni en tyrannie de la majorité, ni en pouvoir absolu de la minorité. En cela, la démocratie représentative, même si elle demeure imparfaite, semble être l’une des traductions les plus fidèles que l’on puisse concevoir de l’idée de souveraineté populaire.

On est bien loin des ronds-points.

[1] Montesquieu, "De l'Esprit des Lois" (1748) est un des pères fondateurs de la philosophie politique.

[2] John Locke, "Second Traité du Gouvernement civil" (1690) est un des fondateurs du libéralisme politique.

La compétition électorale

Il est possible de définir assez simplement la démocratie : il s’agit d’un régime politique où le peuple est le souverain. Mais cette définition aboutit immédiatement à une impasse puisque la plupart des régimes actuels, même les plus autoritaires (Russie, Chine, Iran, Algérie, etc.), font référence au peuple.

La démocratie pourrait alors être définie comme le régime où le peuple assure son propre commandement, préside lui-même à sa propre destinée. C’est la célèbre formule d’Abraham Lincoln « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple », chère aux « gilets jaunes » en France. Son idéal-type est la démocratie directe athénienne antique où les citoyens réunis sur la place publique (agora) prenaient ensemble les décisions concernant la vie de la cité. D’autres évoquent aujourd’hui d’autres formes comme la démocratie participative, les conventions citoyennes où les citoyens sont tirés au sort,

Mais ces modèles de démocraties présentent un inconvénient majeur en ce qu’elle ne sont praticables que dans des sociétés de petites tailles. C’est une banalité de le dire mais, dans nos sociétés nombreuses et complexes, il n’est pas possible de demander l’avis de plusieurs dizaines de millions de personnes sur chaque décision impactant la collectivité. On pourrait, certes, imaginer que les outils technologies modernes le permettent. Après tout, Elon Musk fait bien voter des millions de personnes sur des questions relatives à la manière de piloter de ses entreprises commerciales (« X » et Tesla). Pourquoi un Etat ne pourrait-il pas en faire de même et interroger les citoyens via les réseaux sociaux lorsqu’il doit déterminer le différentiel de taux de change (le spread) USD/EUR? Mais il faut reconnaître que tout le monde n’a pas un avis sur tout ni encore moins l’expertise pour donner une opinion avisée sur toutes les questions qui lui seraient posées.

Cette seconde définition de la démocratie se fracasse donc elle aussi sur l’autel de la réalité : il n’existe aucun régime politique au monde où le commandement est exercé directement par des dizaines de millions de personnes. Dans tous les régimes existants, le pouvoir du peuple est délégué dans les mains de quelques personnes. Et le régime démocratique ne fait pas exception.

Le régime démocratique n’est pas le régime idéal ou vertueux d’où le désenchantement de certains. Mais il faut cesser de considérer la démocratie pour ce qu’elle n’est pas et ce qu’elle ne pourra jamais être. Pour paraphraser Winston Churchill, la démocratie c’est simplement le moins mauvais de tous les régimes politiques.

Ce qui caractérise une démocratie libérale n’est donc pas son caractère oligarchique. Sa spécificité doit être recherchée dans la façon dont le peuple souverain délègue son pouvoir à la classe politique.

Dans une démocratie libérale, le peuple souverain organise une compétition électorale pour désigner celui qui exercera le pouvoir au nom de l’ensemble de la collectivité.

La plupart des autres régimes politiques organisent également des élections pour désigner leurs gouvernants. Peu importe que l’élection soit truquée, qu’il n’y ait qu’un seul candidat ou que ce dernier remporte 99% des suffrages. L’élection assure une certaine légitimité au vainqueur. Mais dans une démocratie libérale, cette légitimité n’est accordée que lorsque la compétition électorale rencontre une série de critères :

- Les règles du jeu de la compétition doivent être fixées par la loi et être respectées par les candidats qui savent ce qu’ils peuvent faire et ce qui est interdit de faire.

- Il doit y avoir pluralité de candidats afin de refléter les opinions diverses de la société civile. Une élection où un candidat se présente seul devant les électeurs ne peut pas être qualifiée de compétition mais suggère plutôt que les autres candidats aient été mis hors du jeu.

- La compétition doit être pacifique. Dans une société démocratique, il est normal que les différents points de vue s’affrontent librement et que le débat soit animé. Pour Montesquieu, « toutes les fois que l’on verra tout le monde tranquille dans un Etat qui se donne le nom de République, on peut être assuré que la liberté n’y est pas ». Mais le débat doit rester pacifique. L’utilisation de la mitraillette ou du coup d’état nous fait sortir de la démocratie. Comme par exemple au Niger où le chef de la garde présidentielle, le général Tiani, a renversé le pouvoir en place et s’est autoproclamé en 2023 nouvel homme fort du pays.

- La victoire dans les urnes assure la légitimité du vainqueur. En démocratie, il est de tradition que le perdant accepte sa défaite en téléphonant au vainqueur pour le féliciter et surtout le fasse savoir publiquement afin de s’assurer que le camp défait ne conteste pas immédiatement la légitimité du gagnant. Lorsqu’au Etats-Unis, Donald Trump refuse de reconnaître à sa défaite électorale en 2022, il s’attaque à l’un des piliers de la démocratie qu’est le transfert pacifique du pouvoir. (1)

- L’opposition est légale, ce qui suppose que le perdant puisse contester les décisions qui seront prises par le gouvernant au cours de son mandat sans risquer la mort ou la prison. Que l’on puisse ne pas être d’accord avec les gouvernants est un phénomène relativement rare dans l’histoire de l’humanité et qui différencie la démocratie libérale de tous les autres régimes politiques. Au Maroc, la Constitution prévoit une peine de prison ferme pour toute offense à la monarchie. Un homme a ainsi écopé de 5 ans de prison en raison de publications sur Facebook où il dénonçait la normalisation du Marco avec Israël (la politique extérieure étant une prérogative du Roi, la publication litigieuse a donc été considérée comme une offense à ce dernier) (2)

- Le vainqueur de l’élection a le droit d’exercer temporairement (pro tempore) le pouvoir. Un régime démocratique présuppose que celui qui détient le pouvoir ne se croit pas destiné à le détenir indéfiniment. Après une certaine durée fixée par la loi, il doit solliciter le renouvellement de son mandat auprès du peuple souverain et accepter, le cas échant, de laisser l’exercice du pouvoir à l’opposition. L’alternance au pouvoir est donc consubstantiel au régime démocratique. Lorsque dans un régime celui qui gagne empêche le perdant d’avoir une nouvelle chance on sort de la démocratie car automatiquement on a mis hors la loi l’opposition. C’est le cas de la Tunisie, par exemple où en 2021, Kaïs Saïed , prétextant l’existence d’un « péril imminent », en pleine crise politique et sanitaire (liée à l’épidémie de Covid-19), pour s’octroyer les pleins pouvoirs, selon une lecture personnelle de l’article 80 de la Constitution, qui permet le recours à des mesures « exceptionnelles ». Le président tunisien avait alors démis de ses fonctions le chef du gouvernement et suspendu les travaux du Parlement, empêchant même les députés de s’y réunir, avec l’aide de l’armée. Quelques mois plus tard, il élargissait encore son pouvoir en suspendant la Constitution, avant de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature puis l’Assemblée des représentants du peuple (3)

(1) L’inéluctable heure de vérité pour la démocratie aux Etats-Unis, Le Monde, 3 août 2023

(2) Au Maroc, un homme condamné à cinq ans de prison pour « offense à la monarchie » après des posts sur Facebook, Le Monde, 3 août 2023

(3) Monia Ben Hamadi, Tunisie : après deux ans de pleins pouvoirs, Kaïs Saïed toujours populaire et populiste, Le Monde, 26 juillet 2023

La « règle de la majorité » illustrée par le cas israélien

La réforme judiciaire qui fracture la société israélienne présente l’intérêt de remettre la démocratie au centre des débats. Chaque camp tente de se réapproprier le mot lui permettant subséquemment de jeter l’anathème sur son adversaire. Ainsi, les membres de la coalition gouvernementale proclament qu’ils ont été élus démocratiquement lors des élections législatives de 2022 et qu’ils ont la légitimité nécessaire pour engager la réforme puisqu’ils disposent d’une majorité de 64 députés sur 120 à la Knesset (le parlement). Les manifestations des opposants à la réforme, le blocage des autoroutes, les grèves, les menaces des réservistes de ne plus servir l’armée, etc. ne seraient qu’une tentative éhontée des partis de l’opposition d’aller à l’encontre de la volonté du peuple exprimée par les urnes.

La coalition gouvernementale a raison de rappeler que la règle de la majorité est une règle essentielle dans une démocratie. Encore faut-il savoir de quelle majorité on parle. Un gouvernement aux affaires sait qu’une partie de la population n’a pas voté pour son programme. Pour que ses décisions puissent être acceptées par la grande majorité de la population, il va devoir trouver un difficile point d’équilibre entre la satisfaction de son camp d’une part et la sauvegarde de la cohésion nationale d’autre part. L’essence d’une démocratie est un exercice modéré du pouvoir. Ce qui suppose la recherche constante de consensus. Là se trouve la base de ralliement des minorités à la règle de la majorité. Voilà ce qu’est la démocratie : elle est dans le consentement de la très grande majorité de la population qui accepte les règles du jeu qui ne lui sont pas nécessairement favorables.

Un sondage avant le vote de la réforme indiquait que 64% des israéliens étaient pour la recherche d’un compromis[1]. Pourtant, les partis politiques de la coalition ont finalement décidé de se passer des partis de l’opposition et de voter, seuls, le premier volet de la réforme. Or c’est ici que se trouve l’erreur d’appréciation d gouvernement. La règle de la majorité utilisée par la coalition gouvernementale pour faire passer sa réforme judiciaire était légalement admissible (sauf si la cour suprême vient elle-même dans les prochains mois à l’invalider) mais politiquement erronée. En démocratie, il y a la loi d’un côté et la pratique du pouvoir de l’autre. Lorsqu’un gouvernant entend modifier une règle du jeu majeure, ce qui est le cas lorsqu’il touche à l’équilibre des pouvoirs et donc au paysage institutionnel du pays, il ne peut pas le faire sur base du seul consentement de son camp mais doit aller au-delà de ce dernier pour conserver la cohésion nationale. Pour faire accepter sa décision sans fracturer la société israélienne, la coalition gouvernementale aurait dû rechercher le consentement de la grande majorité de la population et non pas la majorité de son propre camp par l’utilisation d’une règle de majorité alternative à celle utilisée.

C’est ce que le gouvernement n’a pas voulu entendre le 25 juillet 2023 en votant le premier pan de sa vaste réforme dans un Parlement vidé de tous les partis d’opposition avec un résultat symbolique de 64 voix pour et de 0 voix contre. En décidant de procéder de la sorte, la coalition gouvernementale a bien fait usage d’une pratique non démocratique de l’exercice du pouvoir.

Avec pour résultats deux effets mécaniques immédiats : la cohésion nationale s’est effritée à une vitesse telle que même que même le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah n’aurait jamais imaginé dans ses rêves les plus roses. Et la coalition gouvernementale a perdu une grande partie de sa légitimité[2] qui est pourtant essentielle pour gouverner (selon de très nombreux sondages la coalition actuelle est désormais donnée perdante et ne recueillerait plus que 52 sièges en cas de nouvelles élections)[3].

Le gouvernement israélien avait donc parfaitement raison de proclamer qu’en démocratie, c’est la règle de la majorité qui l’emporte. Il s’est juste trompé de règle.

[1] Prof. Tamar Hermann, Dr. Or Anabi: Only a Minority of Israelis Support the Proposed Judicial Overhaul, The Israel Democracy Institute, Feb 21, 2023

[2] Defeat the dictatorship’: Judicial reform protests resume across Israel, Jerusalem Post, Jul. 29, 2023

[3] Post Judicial Coup Election Polls Give Gantz 30 Seats, Netanyahu’s Gov’t Losing Majority, Haaretz, Jul 25, 2023, Half of Israelis think Ben-Gvir should be fired – poll, Jerusalem Post, March 12, 2023; Netanyahu’s Likud party plummets in local news poll, Reuters, Apr. 10, 2023

Machiavel expliqué par la « guerre des masques »

Dans un contexte de crise internationale liée au coronavirus, un événement rocambolesque vient de faire la une de la presse : de nombreux pays, dont la France, qui avaient passé des commandes de masques en Chine ont eu la désagréable surprise de voir des commanditaires du gouvernement américain débarquer sur le tarmac des aéroports chinois avec des valises de dollars pour repartir ensuite avec la cargaison tant convoitée. Cette « guerre des masques » entre pays provoque bien entendu un tollé de réactions indignées : certains parlent d’un acte totalement immoral de la part des Américains tandis que d’autres y voient carrément un acte de piraterie. Lorsque certains médias relatent la même histoire mais cette fois avec une opération qui aurait été montée par le Mossad, les redoutables et redoutés services secrets israéliens, les réseaux sociaux déjà brûlants sur la question, s’enflamment littéralement.

Le focus médiatique porté sur cette « guerre des masques » entre pays nous permet pourtant de revenir à la base de la science politique et à la théorie politique développée par Machiavel. Ce penseur italien du XVIème siècle est généralement considéré comme le fondateur de la pensée politique moderne, en tant que celle-ci est une pensée de l’Etat.

La « vérité effective des choses »

Machiavel est un penseur que l’on peut qualifier de réaliste. Il se propose de penser la politique non pas pour ce qu’elle devrait être mais sur ce qu’elle est dans sa réalité la plus crue (« la vérité effective de la chose»), à savoir celle des rapports de force où se déploie la politique comme stratégie du pouvoir. Ses conseils prodigués au Prince pour conquérir et conserver le pouvoir sont véritablement … machiavéliques ! Il n’hésite pas à conseiller au Prince de violer sa propre moralité et ne pas tenir sa parole si cela lui est utile.

Rupture avec la philosophie des Anciens

En recommandant au Prince de faire le mal si c’est dans son propre intérêt, Machiavel établit une rupture totale avec la philosophie des Anciens (notamment Aristote). Il est ainsi le cas stupéfiant – et en son temps, scandaleux – d’un effort radical pour penser la politique hors des cadres traditionnels du droit naturel classique (le jusnaturalisme aristotélicien et thomiste). L’Etat est désormais pensé non plus à partir de sa fin idéale (le bonheur, la vertu), mais à partir des situations d’urgence ou de crise, où la nécessité impose sa loi et où des actions immorales, comme le mensonge ou la duperie, peuvent être la condition du salut public. De là le postulat fondamental de la politique : tenir les hommes pour mauvais.

Un acte immoral ?

Certains ont pu interpréter le Prince comme une œuvre d’une immoralité proprement choquante. Le cynisme du gouvernement américain dans la « guerre des masques » entre pays peut de prime abord également être perçu comme un acte immoral. Tout comme la décision du gouvernement français de ne pas envoyer de matériel médical en Italie ou de celle de l’exécutif néerlandais de refuser des malades espagnols sur son territoire.

La pensée de Machiavel est cependant beaucoup plus riche que cela. Il faut relire son « Discours sur la première Décade de Tite-Live » où il fait l’éloge de la vertu et de la liberté républicaine et l’interprétation qui en a été donnée par des auteurs comme Baruch Spinoza ou Jean-Jacques Rousseau ou encore des contemporains comme Louis Althusser ou Claude Lefort pour s’en convaincre. La théorie politique de Machiavel est en fait liée à un contexte politique particulier (à la « conjoncture » pour reprendre les mots employés par Althusser), celui de la formation d’un Etat national italien unifié capable de résister aux invasions étrangères d’une part et au pouvoir politique de la papauté d’autre part. C’est le Machiavel révolutionnaire : la violence est nécessaire pour la fondation de l’Etat unifié. Mais Machiavel est aussi celui qui pense le Prince à partir du peuple. Machiavel est un amoureux de la liberté qu’il ne pense possible que par l’alliance entre le Prince et le peuple contre l’influence des grands. C’est le Machiavel républicain.

Le cynisme n’est donc pas le dernier mot de Machiavel. Dire que « la fin justifie les moyens » n’implique pas que n’importe quel moyen est bon à n’importe quelle fin, mais signifie que les fins politiques légitimes requièrent des moyens adéquats qui, en situation de crise ou de violence, ne peuvent pas éviter d’être violents. Ces moyens ne sont justifiés que pour autant qu’ils sont strictement nécessaires à produire une fin qui n’est pas mauvaise mais bonne.

Le Prince machiavélien n’est donc pas le tyran qui se laisse aller à ses passions, il est au contraire celui qui utilise les moyens nécessaires à la force de son Etat, et qui est donc capable de vertu (en situation normale) et de violence (en situation d’exception). Le Prince n’obéit pas à son intérêt personnel : il doit être capable du bien comme du mal selon, les exigences du salut de l’Etat.

Nouvelle interprétation de la "guerre des masques"

C’est à la lumière de cette interprétation des œuvres de Machiavel que l’on se doit de réinterpréter la « guerre des masques » que se livrent les pays, même amis, en pleine crise sanitaire. Donald Trump doit assurer la sécurité sanitaire de sa population. Il est comptable de ses actions devant son propre peuple et c’est à lui seul qu’il doit rendre des comptes. Selon la théorie de Machiavel, le gouvernement américain peut utiliser tous les moyens jugés utiles, y compris des actes moralement répréhensibles, dès lors qu’ils sont strictement nécessaires à produire une fin qui est bonne (la sécurité sanitaire des Américains). C’est pour le bien de l’Etat que le Prince doit être prêt à faire le mal, quitte à prendre sur lui le poids du pêché et à risquer ainsi le salut de son âme.

La presse (qui « fait » l’opinion) a donc bien tort lorsqu’elle place la « guerre des masques » sur le seul critère de la morale. La question n’est pas de savoir si l’acte du gouvernement américain ou israélien est bien ou mal. La moralité politique constitue un type spécifique de moralité qui s’écarte de la moralité individuelle ou privée en ceci qu’elle doit être capable de tirer le bien du mal et de faire le mal en vue du bien. Les vertus morales ne sont pas des vertus politiques. La violence politique n’est justifiée que par les circonstances qui l’imposent. Tel est le véritable enseignement de Machiavel. Tel est également l’enseignement que l’on devrait tirer de cette « guerre des masques ».

Book review : « The Third Way » by A. Giddens

Introduction

The sociologist Anthony Giddens is one of the most famous "Third Way" theorists. In 1994, he published a book of political theory entitled Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics, which met with phenomenal success.

The British Labour Party, which had been in opposition for 20 years, decided to use Giddens' writings to reinvent its social-democratic doctrine and propose a new political offer in a world that had become unipolar following the collapse of the Soviet Union. Anthony Giddens thus became one of Tony Blair's most influential political advisors. His political essay entitled The Third Way published in 1998, is an attempt to popularise the ideas of the "Third Way" in the United Kingdom.

The ideas developed by Anthony Giddens on the concept of the "Third Way" did not only serve as a doctrinal basis for the British Labour Party. They have also been widely discussed and debated within the whole Social Democratic family and utilized to reinvent itself in many countries such as the United States, Sweden and Germany.

Anthony Giddens places the "Third Way" in the centre-left of the political chessboard.

"La substance du débat consiste à savoir comment les valeurs du centre gauche peuvent être amendées, puis appliquées à un monde globalisé."1

For him, globalization should not be understood at economic level only, with the financial markets. It is a complete transformation in people’s lives, taking into account changes in family, culture, government structures, communication systems that create “new transnational systems and forces”, a level infinitely higher than the nation-state.2

He is aware that the left has to reinvent itself if it wants to win the elections in the United Kingdom again. It is a question of giving the left a new guiding thought. Hence the subtitle of the book: "The Renewal of Social Democracy".

It involves a radical break with the classic social democratic model. The role of the state must be reinvented at the economic and social levels to take account of the globalization of the world, which implies going beyond the framework of the nation.

Comparison with the social democratic model of the 1950/60s

1. The role of the state in the economy

The social-democratic model of the "Glorious Thirty" was based on an interventionist state, i.e. a state that was an important economic actor and that regulated capitalism within its territory. The economic policies carried out there had to ensure economic growth (of collective wealth) and full employment.

Giddens considers that the interventionist role of the state is outdated as a result of the globalization of economic exchanges and that the economy must now be regulated at a supranational level. In

his view, the globalization of the economy must be seen as “positive” that “can be an engine of economic development” and integrated into the thinking software of the left.3

2. The role of the state in society

The social-democratic model of the "Glorious Thirty" is based on an important social state. Redistribution policies must ensure a more egalitarian society and the protection of individuals throughout their lives. The Thirdwayers reject the Welfare State:

2.1. "Real" equality of opportunity vs. egalitarian society

The Thirdwayers are abandoning the universal belief in social justice. Indeed, this vision could lead to a conflict between equality and individual freedom.4 They prefer to talk about real equality of opportunity. Equality must be defined as “inclusion” by opposition of inequality as “exclusion”.5 The state should not support individuals throughout their lives but ensure that inequalities are corrected at the root to ensure real equality of opportunity. This requires aid for the most disadvantaged and major state investment, particularly in education and health.

In the United Kingdom, for example, New Labour has tried to reconcile a market economy of "free and undistorted competition" with significant public subsidies in the fields of health, education and transport or with the creation of a national minimum wage, advocating a more social European Union and increasing the number and amount of social benefits (e.g. the winter fuel oil bonus).6

2.2. New individualism vs. class society: valuing the individual and individual success (e.g. Bill Gates)

The Thirdwayers give an important role to the individual. Individualism should no longer be seen as a conservative value as opposed to the collectivism advocated by communists and socialists.7

"C’est la croyance en une individualisation du social qui se trouve ici consacrée. En atteste, en parallèle, l’imposant travail de conceptualisation d’un nouvel individualisme."8

The objective is not to equalise living conditions between groups or social classes, but to offer an autonomy of action allowing each person to fulfil himself, implying a more active way of living his life.9 "One might suggest as a prime motto for the new politics, no rights without responsibilities."10

2.3. A reduced and active rather than an expanded but passive Welfare State

They reject the Welfare State, i.e. interventionism and redistributive policies, and prefer the efficiency of the State, a smaller but active and positive Welfare State, tougher fight against crime, etc., rather than a larger but passive Welfare State, synonym of "bureaucracy"11.

"Il faut accepter l'idée d'un marché du travail dynamique parce que flexible. Ce qui signifie, pour un certain nombre de pays européens, moins de régulations. Dérégulation ne signifiant pas forcément, dans mon esprit, diminution de la protection sociale. La dérégulation du travail favorise en général la création de nouveaux emplois."12

The State should not be a "safety net" that protects individuals throughout their lives. It must be transformed into "un État tremplin"13 that does not intervene directly - or little - in the economy, but which encourages innovation and economic activity, thus promoting employment, while guaranteeing equal opportunities for all and protecting the weakest.

The government should be reformed following the ecological principle of "getting more from less"14, learning from business best practice.

3. The centrality of ecology

The economic growth model of the 1950/60s was based on the production of goods and heavy industry, which left little room for ecology. For the Thirdwayers, on the contrary, it is essential to place ecology at the heart of the new social democratic project: "ecological modernization is beneficial for business"15. Environmental hazards must be treated as an opportunity for innovation, and this must be done at a supranational level, across the borders of nations, in a world that is interconnected in practice.

Conclusion

The role that the Thirdwayers give to the State is therefore completely different from the social democratic model of the "Glorious Thirty".

The "Third Way" was an attempt to reinvent social democracy in the 1990s. Anthony Giddens placed it halfway – or more exactly beyond - between the social democratic model of the 50/60s and the neo-liberalism of the 70/80s.

La troisième voie n'est qu'une étiquette qui signifie un renouvellement de la social-démocratie. Je l'avais mise en sous-titre d'un de mes livres. Mais je n'en suis pas dépositaire, chacun peut l'utiliser comme il veut. Il s'agit de repenser la social-démocratie en Europe et ailleurs à la lumière des changements massifs qui ont affecté la planète: mondialisation, déclin du keynésianisme et du socialisme, entrée dans l'âge de l'information? On ne peut plus continuer à réfléchir dans les mêmes termes qu'hier comme si de rien n'était. Les deux autres voies - d'un côté, la gauche social-démocrate traditionnelle axée sur le conflit des classes et de l'autre, le néolibéralisme et sa croyance fondamentaliste dans le marché - ont perdu de leur pertinence.16

The doctrine of the "Third Way" has been strongly criticized, especially on the left, which has seen it as nothing more than disguised neo-liberals - a reshaped version of capitalism with a human face17 - and a betrayal of the values of the workers' movement from which it originates. The right also questions the "Third Way", seen either as a marketing mirage (responding to a decline in traditional class loyalties) or “a Trojan horse for socialists whose ideology threatens free society”18.

The Third Way doctrine theorized by Giddens, however, met with electoral success in the 1990s, symbolized by the elections of Tony Blair (United Kingdom), Bill Clinton (United States) and Gerhard Schroeder (Germany), guided by a pragmatic view in the face of new global challenges (globalization, ecology, changing nature of family, work, personal and cultural identity).

Bibliography

Basham P. (2000), "The Third Way: Marketing Mirage or Trojan Horse?", Public Policy Sources, The Fraser Institute, 2000(33), 38 p.

Bell S. (2011), "Quel avenir pour la social-démocratie en Europe ?", Fondapol (Fondation pour l’innovation politique), December 2011, 44 p.

Boileau J, (2002), "Anthony Giddens au Devoir - Le penseur de la troisième voie", Le Monde, 2 June 2002.

Giddens A. (1998), The Third Way, London, Polity Press, 1st edition? 166 p.

Giddens A. interviewed by Enderlin S. (1999), "La troisième voie n’est pas une potion magique", Le Temps, 7 January 1999.

Giddens A. interviewed (2001), "La troisième voie ne signifie pas abandonner les valeurs de la gauche", L'Economiste-Libération, 8 June 2001.

Jobert B. (2003), "La troisième voie : un impératif de civilisation ?", Lectures critiques in Revue française de science politique, 2003/2 (Vol. 53), pp. 305-312.

Tournadre-Plancq J. (2010), "La Troisième voie et la question sociale", Informations sociales, 2010/3(159), pp. 24-33.

Book Review: How democracies die, by Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, 2018

Introduction

Steven Levitsky and Daniel Ziblatt are both professors of government at Harvard University. One studies Latin America and the developing world, the other focuses on Europe from the nineteenth century to the present. The association of both specialties applied to political situation in America gives “How Democracies die”.

They demonstrate how a democracy can be destroyed from inside by elected autocrats.

Summary

Democracy in danger

According to the Authors, an autocrat can take power by violence with, for example, a military coup d’état or a putsch. But he can also take power in a rather discrete way by fooling the population on his true aspirations. Indeed, a potential dictator is generally charismatic and appears as a saviour of the nation, especially in a time of crisis. Political parties may join forces with him to win electorates without seeing the danger he represents. Once in power, he uses democratic laws to internally destroy democracy and its institutions and thus remain in power.

It should be possible recognize an autocrat through a “democratic test”, inspired by Linz:

- Rejection of (or weak commitment to) democratic rules of the game

- Denial of the legitimacy of political opponents

- Tolerance or encouragement of violence

- Readiness to curtail civil liberty of opponents, including media

Gatekeeping in America

In the USA, there were traditionally gatekeepers of democracy who protected democracy by choosing the candidates for elections.: political parties. The candidates were chosen in “smoke-filled” room by power brokers. This selection was not a very democratic procedure, but it has the role of “choosing a popular candidate and keeping out demagogues”. Gatekeeping institutions go back to the founding of the American republic.

In 1968, the system evolved so that the people choose these candidates. Today, gatekeepers highlight favourites while trying to dismiss demagogues, but they are less effective than in the past. Since this reform, the number of outsiders has increased significantly. Thanks to new media, the population is less polarized and sometimes vote for extremist positions. Elections are normalized and people vote for their favourite party.

This is a potential danger to democracy. The paradox is that to guarantee it, we need a slightly less democratic system.

The great republican abdication

It is in this context that the candidate Trump emerged. He managed to get through all the roadblocks placed by the gatekeepers thanks to funding for the invisible primary, then the primary and finally the elections.

Applying the test inspired by Linz to all presidents for 100 years, we can observe that he is the only one to fulfil all the criteria:

- In case of defeat he would not have accepted the result of the elections, he clearly stated that the elections would be rigged and completely questioned the American democratic system. He thus completes the first criterion which is the refusal of the rules of the democratic game;

- He described his opponents as criminals by saying that Obama was not American and advocating that Clinton should be jailed. He therefore denies the legitimacy of his opponents and adheres to the second criterion;

- He refused to condemn the violence of his supporters and is himself very verbally abusive and confirms the third criterion, tolerance or encouragement of violence;

- And finally, he asked a prosecutor to investigate Clinton and represses the media who criticize him by threatening them and banning them from the White House. So, we have the hindrances to the civil liberties of its opponents and the media.

Trump has all the characteristics of authoritarian behavior and the problem is that the Republican Party supports it thoroughly.

This was not the case for all countries facing the rise of populist candidates. In Belgium in the 1930’s, political parties faced an increase in votes for the Nationalist party (the Rex Party and the Vlaams National Verbond). The three historic parties (Catholic Party, the Socialists and the Liberal Party) decided to form a coalition against their own interests in order to protect democracy from the fascist threat.

Subverting democracy

In general, the end of democracy happens insidiously, measure by measure, reform by reform

to silence the opponents. Take for example the end of the 19th century in the USA; the Democrats saw their score drop drastically when the African American population were given the vote. Indeed, this new population, having freshly received the right to vote, put it in favour the Republicans. The Democrats then passed a law requiring voters to do a language test to limit access to the polls of the African American population, who were still poorly literate because they had recently been released from slavery. Through this reform, the Democrats regained majority.

We can see how, to serve one's own interests, a party can amputate or manipulate democracy.

For democracy to work, the people must have great confidence in the constitution, and in democratic institutions and organizations. What is also fundamental is that leaders respect the "unwritten rules" because the constitution does not work by itself. As James Bryce said: “It is not the American constitution that made the American political system work, but rather what he called "usages".”

All participants must adhere to some basic principles as “mutual tolerance and forbearance”.

These norms are the sine qua non condition for the democracy to exist and they lately, have been overridden.

Critical Review

About the subject covered by the book "How democracies die"

“ … there is another way to break a democracy. It is less dramatic but equally destructive. Democracies may die at the hands not of generals but of elected leaders - president or prime ministers - who subvert the very process that brought them to power. Some of these leaders dismantle democracy quickly, as Hitler did in the wake of the 1933 Reichstag fire in Germany. More often, though, democracies erode slowly, in barely visible steps.” (p.3)

The main question the authors attempt to answer, how democracies die, is not new. It was already asked by the Greek philosophers. Nothing interested Aristotle (Politics) more than two questions: How is a democratic system maintained? How does a democratic regime change or is it overthrown to make way for tyranny? Alexis de Tocqueville, who had studied United States politics, also asked the same question: Western societies inevitably move towards equality; therefore, the question that arises is whether an egalitarian society will be liberal or tyrannical.

Main characteristics of a demagogue

“… demagogue’s initial rise to power tends to polarize society, creating a climate of panic hostility, and mutual distrust.” (p.76)

Many pages of the book are devoted to describing the known populist as Donald Trump but also Mussolini, Hitler, Chavez and many other autocrats. There appear to them several points in common: the fact of being in a balance of power and not in the debate, their clear designation of the enemy of the nation that must be eradicated and which echoes the nationalist electorate, the period of their rise to power is always made during a major crisis in the country with a speech full of promise flattering the people.

“President Trump exhibited clear authoritarian instinct during his first year in office. … Three strategies by which elected authoritarians seek to consolidate power: capturing the referees, sidelining the key players and rewriting the rules to tilt the playing field against opponents. Trump attempted all three of these strategies.” (p.177)

The book gives in fact many examples of the characteristics of a demagogue or a tyrant in the sense this notion was defined by the Greek philosophers.

Machiavel (The Prince) already provided the governors of each regime with advice on the best way to preserve the existing regime. If a tyrannical regime is bad, the means necessary to maintain it will also be bad: they will be detestable, contrary to morality. In this line, W. Pareto introduced a simple classification of political regimes according to the psycho-social character of the governing people: the ones are lions (preferably using the force), the others are foxes (using cunning, speech and speculation).

The 4 cumulative criteria to decode an autocrat

The authors developed a litmus test to help identify would-be autocrats before they come to power. The book states four negative criteria to detect an autocrat: challenging the legitimacy of the winner; delegitimizing his opponents, encouraging violence and questioning political freedoms. These criteria are in fact the mirror of the criteria set out by Raymond Aron (Democracy and Totalitarianism) that form the basis of a democracy. For this liberal thinker, democracy is based on peaceful electoral competition for the exercise of power. This definition presupposes the existence of two or more political parties (“gatekeepers” in the sense given by the Authors) and therefore the following four positive criteria: the loser must not contest the result of the elections (accepting the democratic rules of the game), the loser must be able to express his opposition and compete in the next election (legitimacy of the opponent), each opponent must respect the rules of the game (competition must be peaceful and not be resolved by violence) and citizens must be able to express their opinion without risking going to prison (political freedom).

Unwritten rules

“Democracy, of course, is not street basketball. Democracies do have written rules (constitution) and referees (the courts). But these work best, and survive longest, in countries where written constitution is reinforced by their own unwritten rules of the game. This rules or norms serve as the soft guardrails of democracy, preventing day-to-day political competition from devolving into a no-holds-barred conflict”. (p.101)

The book refers to two unwritten rules: mutual toleration and forbearance.

This is what Montesquieu (Esprit des Lois) - pointed p.213 - refers to when he speaks of the "distribution of powers". Power must stop power in order to avoid absolutism. The result is a set of written and unwritten rules where, as on a chess game, each power has a specific place on the political chessboard and advances its pieces according to precise rules. The example of the battle between the executive power and the English Parliament on Brexit is the most current example.

Conclusion

The authors can be classified as "liberal" political scientists since they use many concepts of this school of thought (Baron de Montesquieu, Alexis de Tocqueville, Raymond Aron, etc.), even if these authors are rarely or never mentioned.

They oppose Marxist political scientists who through analysis of economics and conflict between social classes attempt to explain the end of democracy. Marx believed that capitalist societies were affected by fundamental contradictions and that, consequently, they would undoubtedly go towards a revolutionary explosion. The subject is completely absent in the book.

This is a fairly classic book of liberal thinkers. But it is interesting because it applies their concepts to current topics.

Bibliography

Books

- Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme. (Gallimard,1965).

- Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologique. Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, Pareto, Weber. (Gallimard, 1967).

- Alexis de Tocqueville, La démocratie en Amérique. (L'Harmattan, 2005).

- Nicolas Machiavel, Le Prince. (Broché, 2007).

- Aristote, La politique. (Broché, 1995).

Articles

- Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, How Democracies Die Teacher’s Guide. (The Penguin Random House, n.a.). Accessed 20 Oct. 2019

- David Runciman, How Democracies Die review – Trump and the shredding of norms. (The Guardian, 24 Jan. 2018). Accessed 13 Oct. 2019

- Mathilde Damgé, En carte : la progression des extrêmes droites en Europe. (Le Monde, 11 Sep. 2018). Accessed 13 Oct. 2019

- Julien Licourt, Que pèse réellement l’extrême droite en Europe ? (Le Figaro, 1 Dec. 2016). Accessed 13 Oct. 2019

- Alexis Feertchak, Tour du monde des pays touchés par la vague du populisme. (Le Figaro International, 27 Oct. 2018). Accessed 13 Oct. 2019

Videos

- Review: How Democracies Die by Steven Levitsky and Daniel Ziblatt. (CaspianReport, 29 Mar. 2019). Accessed 20 Oct. 2019

- Daniel Ziblatt, How Democracies Die. (The Brainwaves Video Anthology, 12 Apr. 2018). Accessed 20 Oct. 2019

Book Review: How democracies die, by Steven Levitsky and Daniel Ziblatt

La règle de la majorité

Dans une démocratie, la règle du jeu principale est celle de la majorité : puisque le peuple y est souverain, toutes les décisions le concernant doivent refléter le choix préférentiel de la majorité de la population. Il en découle une règle de la majorité qui paraît assez simple à mettre en œuvre sur le papier : il suffirait de demander à chaque individu de classer ses choix par ordre préférentiel pour faire émerger une préférence collective.

Logique mathématique

Il a toutefois été démontré que cette règle du classement préférentiel se heurtait dans la plupart des cas à une impossibilité mathématique. Autrement dit, on peut parfois arriver à une situation collective paradoxale qui rend toute décision impossible.

La résolution politique du problème mathématique ainsi posé passe par une contorsion de la règle de départ. Pour le dire très brièvement, il faut élaborer une règle de la majorité qui permette d’éviter « l’effet Condorcet » (1) et ainsi pouvoir dégager une préférence collective tout en évitant de tomber dans la « dictature démocratique » théorisée par Arrow.

La règle de la majorité lors d’une compétition électorale

L’exemple de l’élection présidentielle française permet d’illustrer le tripatouillage de la règle majoritaire dans une démocratie. Les constitutionnalistes français de la Vème République ont imaginé pouvoir dégager la préférence collective au départ d’un scrutin majoritaire qui se déroule en deux tours : au premier tour les électeurs doivent désigner un seul candidat de leur choix sans donner aucun ordre de préférence, sans se préoccuper du classement des uns par rapport aux autres. Les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour ont ensuite le droit de s’affronter lors d’un second tour, tous les autres candidats étant éliminés. Le vainqueur de l’élection est celui des deux derniers candidats qui obtient la majorité absolue (plus de 50% des voix).

La règle illustrée

Les partisans d’Emmanuel Macron peuvent ainsi affirmer que le pouvoir du Président actuel est parfaitement légitime puisqu’il a obtenu la majorité absolue (66%) des suffrages des électeurs au second tour. Il est l’expression de la préférence collective. Mais ses pourfendeurs peuvent tout aussi bien affirmer qu’il n’est pas du tout légitime puisque la majorité de la population a voté à 77% pour d’autres candidats que lui lors du premier tour. Tandis que d’autres pourraient aussi ajouter le fait que si le vote avait été préférentiel, et bien qu’ayant voté pour un autre candidat au premier tour, ils auraient sans doute mis Emmanuel Macron en deuxième choix, auquel cas cela ajouterait quand même du poids à sa légitimité.

Il est donc possible de dire tout et son contraire de la règle majoritaire. Si bien qu’au final, ce qui est le plus important, c’est que la majorité de la population ne remette pas en cause la règle en elle-même. Pour cela, il est impératif que le décideur politique fasse en sorte que ceux qui n’ont pas voté pour lui ne soient pas exagérément malheureux. Il doit ainsi trouver un équilibre entre les intérêts de son propre électorat et la satisfaction des intérêts de la collectivité dans son ensemble, de l’intérêt général. Pour le reformuler plus grossièrement, il faut que celui qui exerce le pouvoir ne gouverne pas uniquement pour ses électeurs mais accepte de partager suffisamment le gâteau pour contenter tout le monde sous peine de voir sa propre légitimité être remise en question. Le niveau de bien-être général devient de la sorte un élément essentiel du ralliement de la population dans son ensemble à une règle majoritaire qui n’est pas parfaite dans son application.

La culture du compromis

Cette recherche constante du compromis entre les intérêts particuliers d’une minorité et l’intérêt général de la majorité constitue le véritable garant du bon fonctionnement de la démocratie libérale. La culture du compromis est ainsi l’essence même de ce régime ce qui vient contredire la grille de lecture marxiste primaire selon laquelle les institutions politiques d’une démocratie représentative ne seraient au service que des seuls intérêts de la classe sociale dominante au détriment des masses populaires laborieuses.

Les limites de la démocratie

Le régime de la démocratie représentative commence en revanche à montrer ses propres limites lorsque les décisions prises par le pouvoir politique finissent par exaspérer la majorité de la population au point qu’elle en arrive à contester la légitimité même de celui qui occupe le pouvoir.

Les « Gilets Jaunes » qui exigent depuis plusieurs mois la démission sine die d’Emmanuel Macron sont probablement l’illustration la plus actuelle de cette exaspération. La colère qui gronde sur les ronds-points est un message envoyé au chef de l’État pour lui signifier que sa politique a rompu l’équilibre indispensable au bon fonctionnement de la démocratie. A charge pour le Chef de l’État de tenter de rétablir cet équilibre et ainsi sauver son quinquennat.

Il est cependant encore trop tôt pour savoir si l’exaspération des « Gilets Jaunes » est un épiphénomène qui se calmera avec les futures mesures qui seront prises par l’Exécutif français ou s’il s’agit au contraire d’une lame de fond beaucoup plus profonde qui pourrait emporter la démocratie française elle-même. Lorsque l’on sait qu’aux dernières élections présidentielles françaises de 2017 à peu près la moitié du corps électoral français s’est soit abstenue de voter soit a déposé dans l’urne un bulletin de vote en faveur de partis (LFI ou FN) qui ont fait de la démagogie le cœur de leur programme, cela commence tout de même à faire beaucoup de mécontents.

(1) Pour une explication détaillée du « paradoxe de Condorcet » voir notamment: J. Couppey-Soubeyran : « Le paradoxe de Condorcet« , Alternatives Économiques, avril 2013; D. Reynié: « Le problème de l’agrégation des préférences individuelles en un choix collectif cohérent: « l’effet Condorcet« , in le Dictionnaire du vote, P.U.F., 2001.

Le Brexit ? Une leçon magistrale de démocratie

Le résultat du référendum populaire de 2016 marquant la volonté de la population britannique de quitter l’Union Européenne a surpris pas mal de monde, en premier lieu ses principaux instigateurs. Les leaders politiques comme Nigel Farage ou Boris Johnson, qui avaient fait campagne pour le Brexit, ont depuis quitté le navire, de même que David Cameron, ex-Premier Ministre, qui avait eu l’ingénieuse idée de l’organiser.

La gestion du Brexit

A la suite de ce référendum, le pouvoir politique anglais s’est retrouvé malgré lui à devoir gérer un défi de taille : trouver une solution qui respecte la décision du peuple de quitter de l’Union Européenne mais qui en même temps protège la population britannique contre les effets potentiellement désastreux de sa propre décision en cas de « no deal », de sortie désordonnée. Le personnel politique s’est attelé à cette tâche ardue pendant près de trois ans, essuyant de vives critiques et railleries, incapable selon certains de gérer correctement la mission confiée par le peuple de mener le Brexit à son terme.

Pourtant, à y regarder de plus près, les Britanniques viennent de nous donner une leçon magistrale de démocratie.

Le jeu politique anglais

On raconte bien souvent que l’Angleterre est la plus vielle démocratie du monde, ce qui n’est pas exact. Les institutions politiques anglaises sont, certes, ancestrales (le Palais de Westminster qui date de l’an 1097 est surnommé « la mère des Parlements »), mais elles ne se sont démocratisées qu’au fil du temps. Avec pour résultat une démocratie anglaise actuelle dotée de règles du jeu politique extrêmement complexes et codifiées. A l’instar d’un jeu d’échec, chaque acteur détenant une parcelle du pouvoir politique (le Premier Ministre, le parti de la majorité, le parti de l’opposition, les parlementaires, etc.) est une pièce disposée à une place précise sur l’échiquier politique anglais et possède des règles de déplacement qui lui sont propres.

Le feuilleton politique du Brexit

Le feuilleton du Brexit est le dernier exemple en date de la manière dont fonctionnent les institutions politiques anglaises avec la particularité, il est vrai, d’un scénario « abracadabrantesque » : un projet d’accord de retrait conclu avec Bruxelles après dix-sept mois d’âpres négociations qui est présenté trois fois et rejeté autant de fois par la Chambre des Communes, une Première Ministre qui survit à une motion de défiance introduite par les membres de son propre parti, une opposition travailliste qui réclame la démission du gouvernement et la tenue d’élections législatives anticipées à chaque session parlementaire, douze options alternatives présentées par des parlementaires de tous bords et toutes rejetées par les parlementaires eux-mêmes, Theresa May qui propose sa démission mais qui reste en place, le Speaker John Bercow qui interdit au gouvernement de remettre au vote un même texte sur base d’une règle datant de 1604 (!), plus de 500 heures consacrées au Brexit par la Chambre des communes, etc. La mécanique des contre-pouvoirs, indispensable dans une démocratie, empêche le pouvoir en place de dériver vers un pouvoir absolu et rend nécessairement le temps long.

Quelles leçons faut-il tirer du Brexit ?

Le feuilleton politique du Brexit touche maintenant à sa fin. Theresa May, politiquement essorée, a réussi avec le soutien tacite du chef de l’opposition travailliste Jeremy Corbyn et celui explicite des dirigeants européens, à porter un coup probablement décisif aux Brexiters les plus durs du parti conservateur. La sortie de route tant redoutée par le personnel politique anglais, le « no deal », semble écartée et l’accord négocié avec Bruxelles la seule et unique alternative. Les Brexiters durs ont désormais le choix entre signer l’accord négocié ou leur déroute annoncée aux élections européennes au Royaume-Uni et la probable tenue d’élections législatives anticipées dans la foulée.

Le résultat du référendum de 2016 a failli enrayer toute la mécanique institutionnelle anglaise. Le pouvoir politique, mis un temps K.O. par la décision de la population britannique de sortir de l’Union Européenne a finalement réussi à relever le défi qui lui avait été imposé tout en évitant le chaos et ce, par la grâce des règles du jeu politique de la démocratie anglaise. Une Europe très politique vient également d’émerger. La manière dont les principaux acteurs européens (le commissaire Michel Barnier, le Président du Conseil Donald Tusk et le président de la Commission Jean-Claude Juncker) ont géré le Brexit depuis trois ans démontre que l’Europe politique que d’aucuns disaient moribonde vient de franchir un cap très important.

En revanche il n’est pas du tout certain que la population britannique sortira gagnante de ce capharnaüm. Le référendum que certains présentent comme étant la quintessence de la démocratie est en réalité une bombe à fragmentation qui a pour principal résultat non pas de refléter l’opinion de la population d’un pays mais de la déchirer durablement en deux.